| 1.動物実験施設の利用全般について |

|

|

Q1: |

施設を使用したいのですが,どんな手続きが必要ですか? |

Q2: |

動物実験計画書について教えてください。 |

Q3: |

施設利用者講習会を受講したいのですが,どうすればよいでしょうか? |

Q4: |

現在,北大○○学部で動物実験を行っていますが,遺制研の施設も使うことはできますか? |

Q5: |

感染実験室を利用したいのですが,特別な注意事項はありますか? |

Q6: |

細胞を動物に接種する実験を計画していますが,手続きが必要ですか? |

|

|

| 2.遺伝子組換え関係 |

|

|

Q7: |

遺伝子組換え生物等の使用等には,どんな動物実験が該当しますか? |

Q8: |

培養細胞にDNA断片をstableに導入してこの細胞をマウス個体に導入したいのですが,これは組換え実験に該当しますか? |

Q9: |

一般的なマウスES細胞操作技術によりX遺伝子のノックアウトマウスを作製したいのですが。 |

Q10: |

組換えウイルスベクター(P2)を使った動物実験(P2A)を行いたいのですが,特別な注意事項はありますか? |

Q11: |

遺伝子組換え生物等の使用等に関するきまりについて詳しく知りたいのですが,どうやって調べると良いでしょうか? |

|

|

3.動物の搬入関係 |

|

|

Q12: |

これまで使用したことのない動物を搬入して実験したいのですが,その動物の生産機関によって手続きが異なると聞きました。具体的な手続きを教えてください。 |

Q13: |

国内の大手ブリーダーからの動物について書類手続きを一部簡略化できるのはわかるのですが,なぜ,理研BRCや熊大CARDについても同様なのでしょうか? |

Q14: |

新しく動物を搬入したいのですが,微生物検査を行うにあたり指定機関はありますか? |

Q15: |

遺制研で認められた機関(SLC,日本Charles River,日本クレア,The Jackson Laboratory, Taconic,理研BRC,熊大CARD)以外から動物を搬入することはできますか? |

Q16: |

国内他機関(理研BRC,熊本大学CARD等)から遺伝子組換えマウスを搬入したいのですが。 |

Q17: |

海外(米国ジャクソン研究所等)から遺伝子組換えマウスを搬入したいのですが。 |

Q18: |

北大の他部局(医学部附属動物施設等)から遺伝子組換えマウスの受精卵を搬入して仮親に移植し,マウス個体を産ませたいのですが。 |

Q19: |

凍結された受精卵の輸送方法に関する注意事項を教えてください。 |

Q20: |

日本クレア,日本エスエルシーあるいは日本チャールズリバーからSCIDマウスを搬入したいのですが。 |

Q21: |

ENU誘発突然変異マウス系統を搬入したいのですが。 |

|

|

4.動物の搬出関係 |

|

|

Q22: |

国内他機関に遺伝子組換えマウスを送りたいのですが。 |

Q23: |

実中研に微生物検査の目的で遺伝子組換えマウスを送りたいのですが。 |

Q24: |

米国に遺伝子組換えマウスを送りたいのですが。 |

Q25: |

北大の他部局に遺伝子組換えマウスを搬出したいのですが。 |

|

|

| 1.動物実験施設の利用全般について |

|

|

Q1: |

施設を使用したいのですが,どんな手続きが必要ですか? |

A: |

施設を使用する方には事前に次の4つの手続を行って頂く必要があり,すべて完了している場合に入退管理システムに登録されます。(1)全学委員会による講習会の受講,(2)遺制研施設利用者講習会の受講,(3)動物実験計画書の申請・承認,(4)施設利用申請書による申請・承認,の4つです。 |

| |

|

Q2: |

動物実験計画書について教えてください。 |

A: |

すべての動物実験は,計画書を動物実験委員会に提出して承認を受けてから実施しなければいけません。科学的に,かつ,動物福祉の観点から見て適正な実験を実施することが法令でも義務づけられています。様式は,事務局のホームページ(施設のホームページからもリンクあり)からダウンロードしてください。記入の上,研究支援担当にご提出下さい。 |

| |

|

Q3: |

施設利用者講習会を受講したいのですが,どうすればよいでしょうか? |

A: |

動物施設担当者(森岡)までご連絡下さい。随時,実施しています。 |

| |

|

Q4: |

現在,北大○○学部で動物実験を行っていますが,遺制研の施設も使うことはできますか? |

A: |

同じ人が2つ以上の施設を使うことはできません。他所の実験を終了してそちらの登録が抹消されてから,当施設をお使い下さい。 |

| |

|

Q5: |

感染実験室を利用したいのですが,特別な注意事項はありますか? |

A: |

一般飼育室を利用する手続きに加え,一般飼育室とは別の利用者講習会を受講していただく必要があります。

なお,感染実験室を利用した後でその日のうちに一般飼育室に立ち入ることは禁止されており,翌日以降にしか一般飼育室を利用できませんのでご注意下さい。 |

| |

|

Q6: |

細胞を動物に接種する実験を計画していますが,手続きが必要ですか? |

A: |

これまでに使用したことの無い細胞でしたら,「細胞・動物等新規申請書」を提出して頂くことになります。細胞に限らず,病原性微生物で汚染されている可能性を否定できない材料を使う場合には,提出していただくことになっています。詳細はこちらをご覧下さい。 |

| |

|

|

|

| 2.遺伝子組換え関係 |

|

|

Q7: |

遺伝子組換え生物等の使用等には,どんな動物実験が該当しますか? |

A: |

遺伝子組換え生物を使用するすべての動物実験が該当します。遺伝子組換え動物の作製・使用を行う実験に加え,遺伝子組換え生物等を(組換え動物でない)普通の動物に接種する実験も含まれます。 |

| |

|

Q8: |

培養細胞にDNA断片をstableに導入してこの細胞をマウス個体に導入したいのですが,これは組換え実験に該当しますか? |

A: |

はい,該当します。遺伝子組換え実験の動物作成実験になりますので必要な手続きをしてください。 |

| |

|

Q9: |

一般的なマウスES細胞操作技術によりX遺伝子のノックアウトマウスを作製したいのですが。 |

A: |

P1Aとなります。遺伝子組換え実験の動物使用実験に必要な手続きをしてください。 |

| |

|

Q10: |

組換えウイルスベクター(P2)を使った動物実験(P2A)を行いたいのですが,特別な注意事項はありますか? |

A: |

ウイルスベクターがP2ですので,P2Aの実験となります。遺伝子組換え実験の動物使用実験に必要な手続きをしてください。実験の実施にあたっては,一般飼育室ではできませんので,感染実験室(P3A)あるいは飼育室2(P2A)で行ってください。 |

| |

|

Q11: |

遺伝子組換え生物等の使用等に関するきまりについて詳しく知りたいのですが,どうやって調べると良いでしょうか? |

A: |

国の規則では,北海道大学が研究機関であるために文部科学省の規則にしたがうことになります。文部科学省ホームページ「ライフサイエンスにおける安全に関する取組:遺伝子組換え実験」をご覧下さい。

<http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen.html#kumikae>

北海道大学の規則については,「遺伝子組換え実験等の実施について」を参照してください。

<http://www.hokudai.ac.jp/sangaku/suishin/idenshikumikae.html> |

| |

|

|

|

3.動物の搬入関係 |

|

|

Q12: |

これまで使用したことのない動物を搬入して実験したいのですが,その動物の生産機関によって手続きが異なると聞きました。具体的な手続きを教えてください。 |

A: |

「細胞・動物等新規申請書」および「微生物モニタリング成績書」を提出していただき,これらについて運営委員会で審議して承認を受けることになっています。ただし,SLC,日本Charles River,日本クレア,The Jackson Laboratory,Taconic,理研BRC,熊大CARD からの動物等は,これらの手続きの一部を省略できます。詳細はこちらをご参照下さい。 |

| |

|

Q13: |

国内の大手ブリーダーからの動物について書類手続きを一部簡略化できるのはわかるのですが,なぜ,理研BRCや熊大CARDについても同様なのでしょうか? |

A: |

飼育管理体制が国内の大手ブリーダーと同等であり,これまでに当施設に搬入された実績も多く,また,ナショナルバイオリソースプロジェクトによって日本の主要動物提供機関と位置づけられています。これらを考慮して2006年1月の運営委員会でこれらの機関が認められました。同じ系統の動物を搬入するのであれば,これらの機関から搬入していただいた方が病原体のコントロールの点でメリットがあります。 |

| |

|

Q14: |

新しく動物を搬入したいのですが,微生物検査を行うにあたり指定機関はありますか? |

A: |

検査を行う機関については,指定機関はありません。ただし,誰が検査した結果でも良いということにもなりません。具体的な検査予定について当施設にお問い合わせ下さい。なお,搬入手続きの一部を簡略化できる機関としておりますのは,検査機関ではなく生産機関(ブリーダー)のことです。 |

| |

|

Q15: |

遺制研で認められた機関(SLC,日本Charles River,日本クレア,The Jackson Laboratory, Taconic,理研BRC,熊大CARD)以外から動物を搬入することはできますか? |

A: |

運営委員会で審議し,もし,承認された場合には搬入することができます。2003年9月の運営委員会において,「大学,研究所等から動物を搬入する場合は,当該動物をクリーンアップし」ということが申し合わせ事項として承認され,これを原則としておりました。2008年に改修した新施設では,検疫して問題のない生体を搬入するシステムをスタートさせました。詳細は、施設までお問い合わせ下さい。 |

| |

|

Q16: |

国内他機関(理研BRC,熊本大学CARD等)から遺伝子組換えマウスを搬入したいのですが。 |

A: |

遺伝子組換え実験の動物使用実験に必要な手続きをしてください。通常の動物実験に必要な手続きも忘れずに行ってください。例えば,次のようになります。

a. 動物実験計画書を研究支援担当に提出して動物実験委員会の承認を受ける。

b. 細胞・動物等新規申請書(微生物検査成績添付)を施設担当者に提出する。

c. 第二種使用等拡散防止措置承認申請書を研究支援担当に提出して全学安全委員会の承認を受ける。

d. 譲受申請書を研究支援担当に提出して全学安全委員会の承認を受ける。

e. 搬入されるマウスについて先方から情報提供を受ける。

f. 動物輸送業者に施設まで動物を運んでもらい,それを搬入する。

なお,成果有体物の授受に相当する場合にはMTAの締結等の手続きが必要になりますので,必要に応じて搬入前にそちらの手続きも行ってください。 |

| |

|

Q17: |

海外(米国ジャクソン研究所等)から遺伝子組換えマウスを搬入したいのですが。 |

A: |

輸入となりますので「動物の輸入届出制度」(厚生労働省ホームページに詳細な情報あり)を遵守してください。動物輸送業者に相談すると各種手続きを代行してもらうことができます。加えて,国内他機関からの搬入と同様に,遺伝子組換え実験の動物使用実験に必要な手続きをしてください。また,通常の動物実験に必要な手続きも忘れずに行ってください。例えば,次のようになります。

a. 動物実験計画書を研究支援担当に提出して動物実験委員会の承認を受ける。

b. 細胞・動物等新規申請書(微生物検査成績不要)を施設担当者に提出する。

c. 第二種使用等拡散防止措置承認申請書を研究支援担当に提出して全学安全委員会の承認を受ける。

d. 譲受申請書を研究支援担当に提出して全学安全委員会の承認を受ける。

e. 搬入されるマウスについて先方から情報提供を受ける。

f. 動物輸送業者に相談して「動物の輸入届出制度」に対応する手続きを行う。

g. 動物輸送業者に施設まで動物を運んでもらい,それを搬入する。

なお,成果有体物の授受に相当する場合にはMTAの締結等の手続きが必要になりますので,必要に応じて搬入前にそちらの手続きも行ってください。 |

| |

|

Q18: |

北大の他部局(医学部附属動物施設等)から遺伝子組換えマウスの受精卵を搬入して仮親に移植し,マウス個体を産ませたいのですが。 |

A: |

遺伝子組換え実験の動物使用実験に必要な手続きをしてください。通常の動物実験に必要な手続きも忘れずに行ってください。例えば,次のようになります。

a. 動物実験計画書を研究支援担当に提出して動物実験委員会の承認を受ける。

b. 細胞・動物等新規申請書を施設担当者に提出する。

(受精卵の微生物検査は不可能だが飼育室モニタリングの結果があれば参考資料として添付)

c. 第二種使用等拡散防止措置承認申請書を研究支援担当に提出して全学安全委員会の承認を受ける。

d. 受精卵を搬入して仮親に移植し,隔離飼育により産子を得る。

e. マウスが離乳した後に仮親の微生物検査を行う。

f. 細胞・動物等新規申請書に仮親の微生物検査成績を添付して施設担当者に提出する。

(運営委員会では報告事項であり審議は不要。)

注:bの結果によっては,dの隔離飼育やeの仮親微生物検査が免除される場合がある。 |

| |

|

Q19: |

凍結された受精卵の輸送方法に関する注意事項を教えてください。 |

A: |

受精卵の凍結方法にはガラス化法(急速凍結)と緩慢凍結法があり,日本では前者のケースが多く,輸送中にも液体窒素による冷却が必要です。輸送用の液体窒素容器はドライシッパーと呼ばれ,スポンジ様の器材に液体窒素を吸わせて倒れても液体窒素が流れ出ないようにした特別な容器です。この容器は動物施設から貸し出し可能です。 |

| |

|

Q20: |

日本クレア,日本エスエルシーあるいは日本チャールズリバーからSCIDマウスを搬入したいのですが。 |

A: |

すぐに搬入できます。一般的に市販されているSCIDマウス(SCIDと遺伝子組換えマウスを交配したものを除く)は遺伝子組換えマウスではありません。また,これらのブリーダーは,搬入時に書類手続きを必要としない機関として遺制研で認められています。 |

| |

|

Q21: |

ENU誘発突然変異マウス系統を搬入したいのですが。 |

A: |

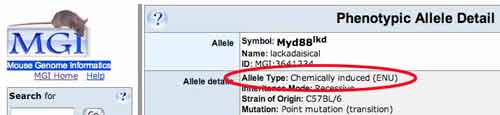

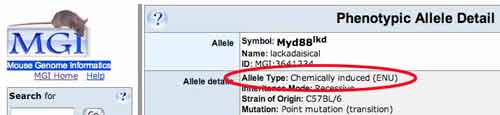

ENU誘発突然変異マウス系統は,遺伝子組換え生物ではありませんので,遺伝子組換え実験関係の手続きは不要です。その他の手続については,機関ごとに適切に行ってください。なお,ENU誘発突然変異マウス系統であるか否かは,例えばMouse Genome Informatics (MGI)ではAllele Type: Chemically induced (ENU)と表示されています(下図)。これに対して遺伝子組換えマウスでは,Allele Type: Targeted (knock-out)と表示されています。

<http://www.informatics.jax.org/>

|

|

|

|

|

4.動物の搬出関係 |

|

|

Q22: |

国内他機関に遺伝子組換えマウスを送りたいのですが。 |

A: |

当施設への提出書類はありませんが,事前に譲渡される旨をご連絡下さい。遺伝子組換えマウスの他機関譲渡ですので,情報提供と譲渡申請が必要です。手続きは,例えば,次のようになります。

a. 譲渡について動物施設に連絡する。

b. 先方で遺伝子組換え実験の動物使用実験に必要な手続きがされていることを確認する。

c. 譲渡書を研究支援担当に提出して全学安全委員会の承認を受ける。

d. 譲渡するマウスについて先方に情報提供を行う。その他,先方から書類手続き等が求められる場合にはそれも行う。

e. 動物を所定の容器に入れて「取扱注意」の旨を表示し,動物輸送業者に搬送を依頼する。

|

| |

|

Q23: |

実中研に微生物検査の目的で遺伝子組換えマウスを送りたいのですが。 |

A: |

検査のためという限られた目的であっても,遺伝子組換え生物等の使用等にあたる点に注意して下さい。当施設に対して行っていただく手続きは特にありませんが,遺伝子組換えマウスですので遺伝子組換え生物等の使用等に関連する法令にしたがう必要があります。 |

| |

|

Q24: |

米国に遺伝子組換えマウスを送りたいのですが。 |

A: |

当施設に対して行っていただく手続きは特にありませんが,輸出となりますので相手国の規則を遵守して送ることが重要です。動物輸送業者に相談すると各種手続きを代行してもらうことができます。なお,米国はカルタヘナ条約締結国ではありませんが,国内を搬送する分は遺伝子組換え生物等の使用等に関連する法令にしたがう必要があります。 |

| |

|

Q25: |

北大の他部局に遺伝子組換えマウスを搬出したいのですが。 |

A: |

当施設への提出書類はありませんが,事前に譲渡される旨をご連絡下さい。あらかじめ,先方で遺伝子組換え実験の動物使用実験に必要な手続きをしてもらい,その後で搬出して下さい。同一機関内での組換え生物等の移動ですので,譲渡・譲受手続は不要です。例えば,次のようになります。

a. 譲渡について動物施設に連絡する。

b. 先方で遺伝子組換え実験の動物使用実験に必要な手続きがされていることを確認する。

c. 先方から検査や書類手続き等が求められる場合にはそれにしたがう。

d. 動物を所定の容器に入れて「取扱注意」の旨を表示して運ぶ。

|

| |

|