NEWS

新着情報

[2025年7月14日] 日本生化学会北海道支部 第62回支部例会が開催され、森本助教が招待講演を行います。発表タイトルは「小胞体ストレスに応答した小胞体膜局在タンパク質の膜トポロジー反転現象の発見とその制御機構の解明」です。

[2025年7月3日] 「Science誌」に論文が掲載されました。タイトルは「Membrane topology inversion of GGCX mediates cytoplasmic carboxylation for antiviral defense」です。

[2025年6月28日-29日] 日本ビタミン学会第77回大会が開催され、岡崎准教授が若手特別講演を行います。発表タイトルは「ビタミンKを介した新規抗ウイルス防御」です。

[2024年11月27日-29日] 第47回日本分子生物学会が開催されます。岡崎准教授がシンポジウム「多階層システムから迫る細胞運命制御研究の新展開」を主催し、口頭発表を行います。

[2024年11月6日-8日] 第97回日本生化学会大会が開催されます。岡崎准教授がシンポジウム「サイトカイン研究の新展開」にて口頭発表を行います。

[2024年7月20日-21日] 第32回日本Cell Death学会学術集会が開催されます。シンポジウムにおいて岡崎准教授が口頭発表を行います。

[2024年3月28日-31日] 日本薬学会第144年会が開催され、森本助教がポスター発表を、大学院生の阿部さんと山田さんが口頭発表を行いました。口頭発表において山田さんが「学生優秀発表賞」を受賞しました!おめでとうございます!!

[2024年1月17日] 加藤記念財団「第35回加藤記念研究助成」に採択され、「優秀賞」に選ばれました。

[2024年1月5日] 「ファルマシア」に大学院生の月岡さんと岡崎准教授が執筆した総説が掲載されました。タイトルは「母体免疫活性化による自閉スペクトラム症の発症メカニズム」です。

[2023年12月6日] 第46回日本分子生物学会が開催され、岡崎准教授がシンポジウム「様々なタンパク質の翻訳後修飾が織りなす生命現象」にて口頭発表を行いました。発表タイトルは「細胞内カルボキシル化修飾による抗ウイルス応答制御」です。

[2023年10月11日] 第九回北海道大学部局横断シンポジウムが開催され、森本助教がポスター発表を行いました。発表タイトルは「ストレスに応答して翻訳後修飾酵素がターゲットをスイッチする機構」です。

[2023年10月10日-13日] 第50回内藤コンファレンス「Glia World - Glial Cells Governing Brain Functions –」が 開催され、岡崎准教授がポスター発表を行いました。発表タイトルは「Roles of embryonic microglia in Autism-like behaviors induced by maternal immune activation」です。

[2023年8月25日-26日] JST創発自発的な融合の場「第二回分子生命反応創発討論会」を主催し、森本助教がポスター発表を行いました。

[2023年7月20日] ノーステック財団「若手研究人材育成事業 (タレント補助金)」に採択されました。

[2022年12月1日] 公益財団法人アステラス病態代謝研究会「2022年度 研究助成」に採択されました。

[2022年11月30日-12月2日] 第45回日本分子生物学会年会が開催され、岡崎准教授がフォーラム「若手研究者による破壊的イノベーションの創出」-若手研究者支援制度である創発的研究支援事業について考える-」及び「異分野融合研究による創発~展望と課題~」を主催しました。

[2022年10月28日] 第八回北海道大学部局横断シンポジウムが開催されました。岡崎准教授がポスター発表を行い、部局横断シンポジウム研究助成(銅賞)に採択されました。おめでとうございます!!

[2022年5月24日] JST創発的研究支援事業主催の「融合の場」第一回公開シンポジウム(北海道地区)が開催され、岡崎准教授が「抗ウイルス防御における細胞内カルボキシル化修飾の包括的理解 」というタイトルで発表しました。

[2022年3月28日] 令和3年度「感染・免疫・がん・炎症」全国共同研究拠点シンポジウムが開催され、岡崎准教授が口頭発表を行いました。

[2022年3月26日] 第13回脳科学若手の会・関西部会セミナー「免疫から迫る脳」において、岡崎准教授が講師として講演を行いました。講演タイトルは「神経と無神経のあいだ」です。セミナーに参加して下さった皆様、たくさんの質問をありがとうございました!

[2022年3月15日] セコム科学技術振興財団「令和3年度 挑戦的研究助成」に採択されました。

[2022年2月2日] 内藤記念科学振興財団「2021年度 次世代育成支援研究助成金」に採択されました。

[2021年12月1日-3日] 第44回日本分子生物学会年会が開催され、岡崎准教授がワークショップ「発達期における神経-グリア相互作用と脳形成への関与」を主催し、口頭発表を行いました。

[2021年11月11日-12日] KEY FORUM 2021 International Symposiumが開催され、岡崎准教授が口頭発表を行いました。

[2021年11月11日] 岡崎准教授が助成を受けている化血研のホームページに「 研究者インタビュー」が掲載されました。

[2021年10月1日] 第七回北海道大学部局横断シンポジウムが開催されました。 岡崎准教授が本シンポジウムのアンビシャステニュアトラック准教授セッションで口頭発表を行いました。また、博士研究員の山内さんがポスター発表を行い、部局横断シンポジウム研究助成(銅賞)に採択されました。おめでとうございます!!

[2021年6月24日] 三菱財団『2021年度自然科学研究助成』に採択されました。

[2021年5月18日] セミナーの開催が決定しました。5月28日に岡崎准教授が、名古屋大学でセミナー【「生きるべきか死ぬべきか」ウイルス感染細胞の運命を決める新規細胞内タンパク質修飾機構の発見とその応用展開】を行います。どなたでも聴講できます。オンラインでの参加を希望される方はこちらより登録お願いします。

[2021年2月2日] 科学技術振興機構『2020年度 創発的研究支援事業』に採択されました。

[2020年12月1日] 化学及血清療法研究所『2020年度 化血研若手研究奨励助成』に採択されました。

INTRODUCTION

はじめに

私たちの研究室は、「細胞が受け取った様々なシグナルをどのように情報処理してアウトプットへと変換するか」という問いに対し、(1)タンパク質の翻訳後修飾や局在制御、または(2)オルガネラ間コミュニケーションの立場から解決を目指します。また本研究室では、(3)脳における神経と免疫の新たな機能連関や(4)キイロショウジョウバエを用いた神経行動学についても研究を行っています。これらの研究を通じて、生きものの「美しさ」を発見し、北海道の地から世界へ発信したいと考えています。

RESEARCH

研究内容

ウイルス感染に対する宿主防御機構の解明

哺乳類はウイルス感染すると、獲得免疫系を動かす前に、初期応答として自然免疫系を用いてウイルスに対抗し、 感染の拡大を抑止する。この自然免疫系においては、細胞内でウイルス由来のRNAを感知してシグナルを伝えるRIG-I-like receptorファミリーと、 そのアダプター分子IPS-1/MAVSが重要な役割を果たす。IPS-1はミトコンドリア膜上に主に局在し、これまでIPS-1の下流では インターフェロン発現誘導やアポトーシス誘導といった宿主応答が惹起されることが知られていた。 しかし、どのような感染の状況によって、またどのようなメカニズムによってこれらの宿主応答が使い分けられているのかについては不明であった。 当研究室ではIPS-1の新規の修飾や結合分子を同定し、この問題に迫っている。またウイルス感染に応答したアポトーシス誘導メカニズムも検討し、 新しい感染防御メカニズムを明らかにしつつある。 参考 -ASKファミリーによるウイルス感染防御機構の使い分けの発見 https://www.brh.co.jp/publication/journal/091/research/2.html https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/a_00411.html

タンパク質カルボキシル化修飾の機能解析

タンパク質の機能はそのアミノ酸配列のみならず、翻訳後の様々な化学的修飾によっても制御されている。その中でもタンパク質のカルボキシル化修飾は、唯一の修飾酵素として知られるビタミンK(VK)依存性γ-カルボキシラーゼGGCXによってグルタミン酸残基とアスパラギン酸残基にカルボキシル基が付加される翻訳後修飾である。主に血液凝固や骨形成に関わる約20あまりの細胞外タンパク質が基質として知られている珍しいタンパク質機能制御機構であり、修飾を受ける細胞内タンパク質の存在はこれまで報告されていなかった。我々は「Ⅰ型IFN産生」と「アポトーシス誘導」を制御するミトコンドリア上抗ウイルス応答分子IPS-1が意外にもカルボキシル化修飾を受け、それによって二つの応答を使い分けていることを見出した(Okazaki et al., in press)。本研究室では、新規タンパク質機能制御機構としてのカルボキシル化修飾の包括的理解を目指す。

膜タンパク質のトポロジー反転制御機構の解明

全タンパク質の約30%もの割合を占める膜タンパク質の機能発現には、正しいトポロジー(配向)による膜挿入が基盤となる。ところが我々は最近、細胞外タンパク質のみをカルボキシル化(Gla化)修飾すると考えられていたER膜貫通タンパク質GGCXが、ストレス下において膜トポロジーを反転させることで酵素活性部位を細胞外から細胞内に向け、新たに細胞内タンパク質をGla化することを世界で初めて見出した(Okazaki et al., in press)。これは、膜トポロジー反転が単なるエラーではなく、膜タンパク質の新規機能獲得様式である、という非常に興味深い可能性を示すものである。本研究室では、トポロジー反転制御機構の全容解明を目指す。

オルガネラ間コミュニケーションの機能解析

細胞内小器官(オルガネラ)が持つ様々な働きはそれぞれのオルガネラごとに行われることを基本としているが、異なるオルガネラ間のコミュニケーションによる機能連携が近年で大きく展開、発展し新たなパラダイムシフトとして世界的に取り組まれている。我々はミトコンドリア-ペルオキシソーム間、ミトコンドリア-ストレス顆粒における新たな相互作用を発見し、それらが細胞機能に重要な役割を果たす可能性を見出した(Tanaka et al., Journal of Cell Science, 2019; Aoyama et al., Journal of Immunology, 2020)。本研究室では、我々が見出したオルガネラ相互作用の更なる解析を行っている。 参考 -ペルオキシソームによるミトコンドリアの動態制御 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z0508_00128.html -ウイルス感染時のミトコンドリアとストレス顆粒の相互作用 https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP600565_U0A121C2000000/

脳における神経と免疫の新たな機能連関

脳はこれまでその機能的重要性や、脳と他の器官を隔てている血液脳関門の構造的特徴ゆえに、脳常在免疫細胞であるミクログリア以外には 免疫細胞がほとんどいない免疫特権を有していると長い間考えられてきた。ところが、近年の研究によりこれまで存在しないと考えられていたリンパ管 (免疫細胞の通り道)が脳内に存在することや、1細胞解析によって通常の成体の脳内にも様々な免疫細胞が存在することが明らかとなり、 脳内免疫細胞が脳内恒常性維持に貢献する可能性が指摘されている。更に、T細胞やB細胞がほとんど存在しない免疫不全マウスにおいて 様々な行動異常が現れることが示されており、免疫細胞が神経回路形成の重要な担い手であることが明らかとなってきている。 現在、「どの免疫細胞がどのような仕組みで脳内感染防御や神経回路形成に貢献するか」について世界中で精力的に研究が進められている。 我々の研究室では、脳内ウイルス感染や神経変性疾患及び精神疾患(自閉症や統合失調症など)においてどの免疫細胞がどのように病態発症(あるいは病態軽減)に貢献するか研究を行っている。

PUBLICATIONS

論文紹介

岡崎朋彦

森本菜央

Lab life

ラボ写真

2024年学位授与

2024年ジンパ

2024年Summer Intern

2024年野球部

2024年度集合写真

2023年度新人歓迎会

2023年Dongyiさん送別会@松尾ジンギスカン

2023年ビアガーデン

2023年トルココーヒー

2023年夏ジンパ(ジンギスカンパーティー)

2023年院試お疲れ様ジンパ(ジンギスカンパーティー)

2023年ラボ旅行

2023年後藤研OB訪問

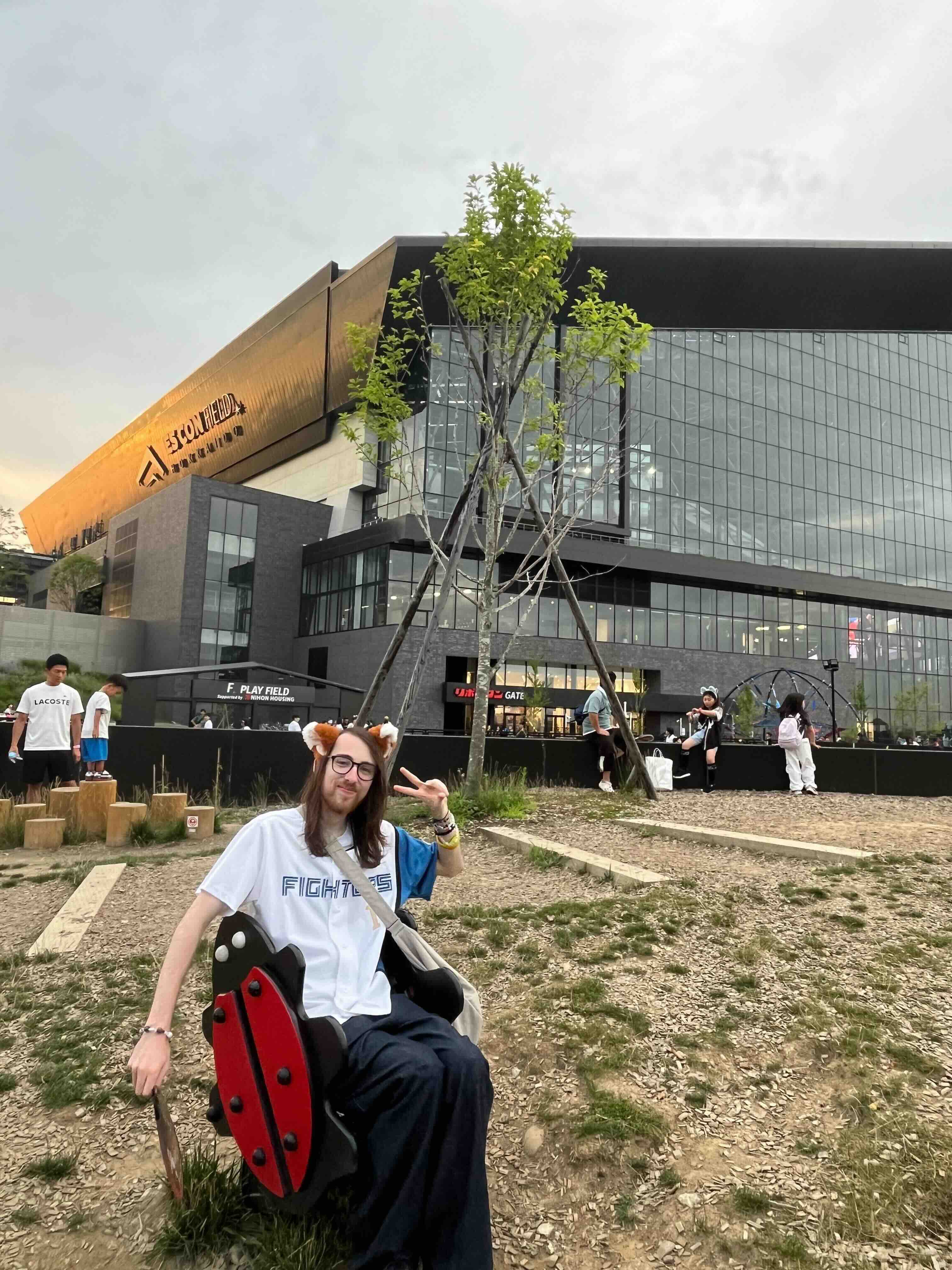

2023年野球部

2023年薬学会

2023年タコパ(たこ焼きパーティー)

2023年アスパラパーティー

2022年阿部さん山内さん送別会@スパイス

2021年度集合写真

RECRUIT

募集情報

■研究員

私たちの研究に興味のある方は岡崎までご連絡ください。■大学院生

共に発見を目指す大学院生(修士/博士)を募集しています。 私たちの研究室に参加することを希望する方は事前に岡崎までご連絡ください。 北海道大学大学院生命科学院・生命科学専攻・生命医薬科学コースから参加可能です。LINK

関連リンク

CONTACT

連絡先

〒060-0815 札幌市北区北15条西7丁目 北海道大学 遺伝子病制御研究所・大学院生命科学院 分子細胞生物研究室 岡崎朋彦 Tel:011-706-5525 Fax:011-706-5522 E-mail:okazaki[at]igm.hokudai.ac.jp